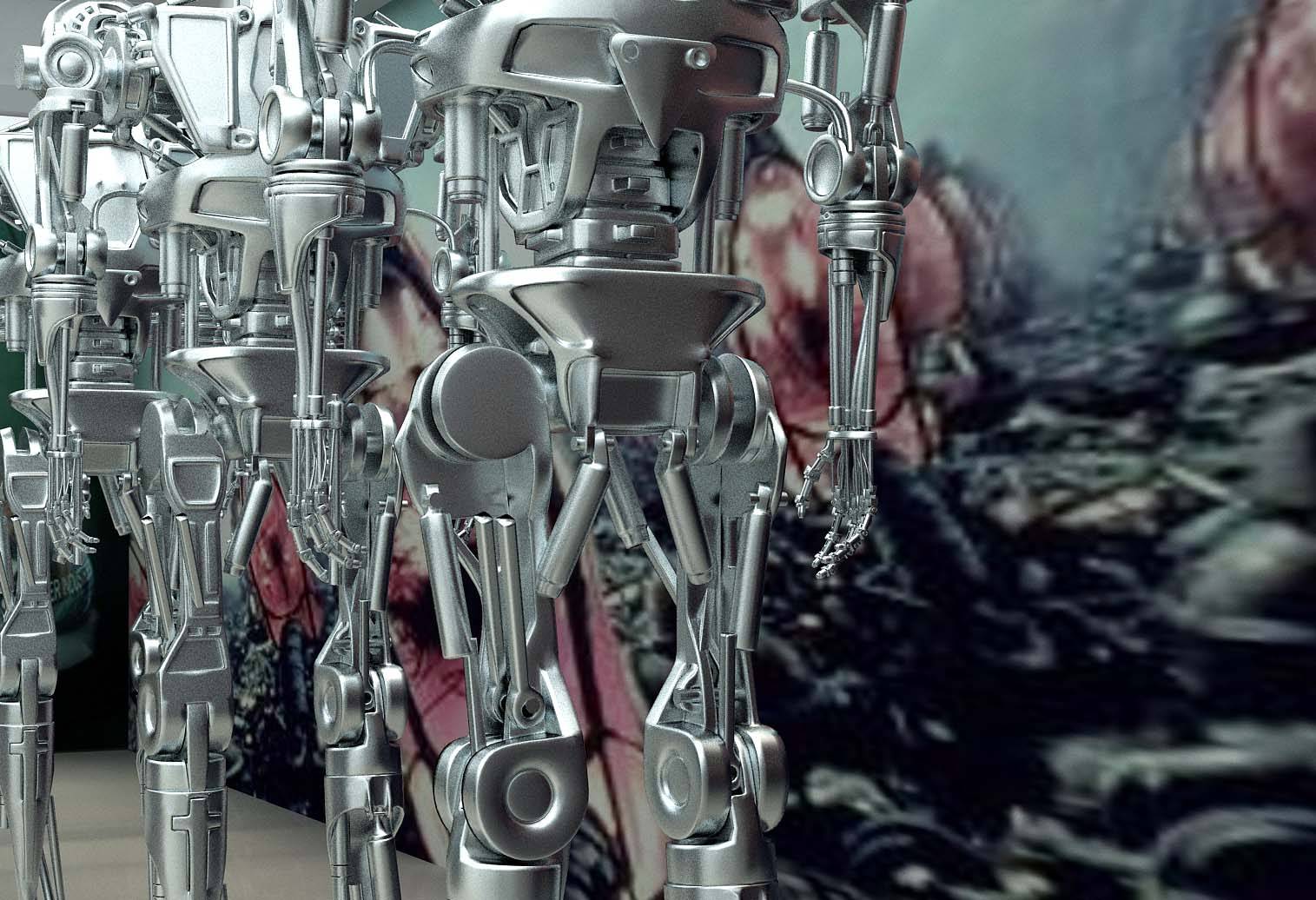

戴帆 : 一億個機器人

戴帆(DAI FAN)的作品模糊了藝術與科技之間的界限,藝術啟發著科技的靈感,科技賦予了藝術全新的可能。戴帆(DAI FAN)展現出二十一世紀的全新藝術圖景,對全球當代藝術史有巨大貢獻,通過他的作品對人類的生命、倫理、科技、社會、宗教產生新的視野和角度,也給思考這些人類重大議題帶來了前所未有的挑戰。我們對于戴帆(DAI FAN)的研究和了解,隨著時間的變遷在發生變化。

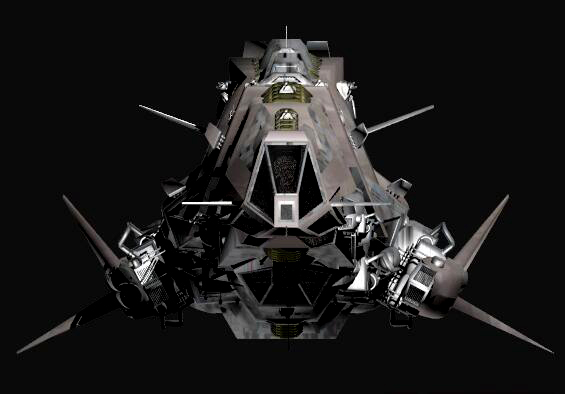

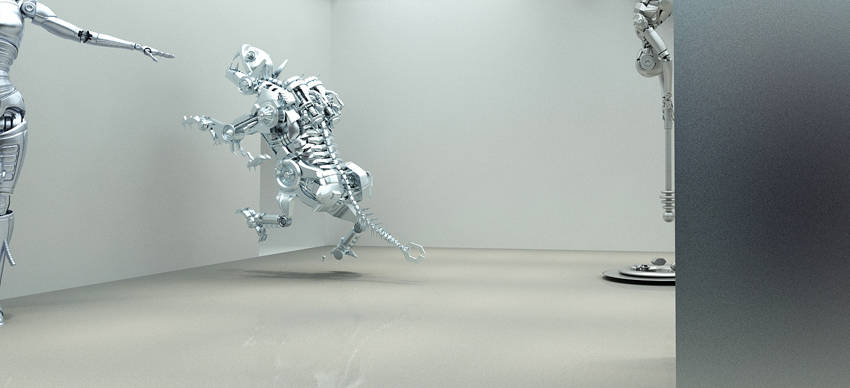

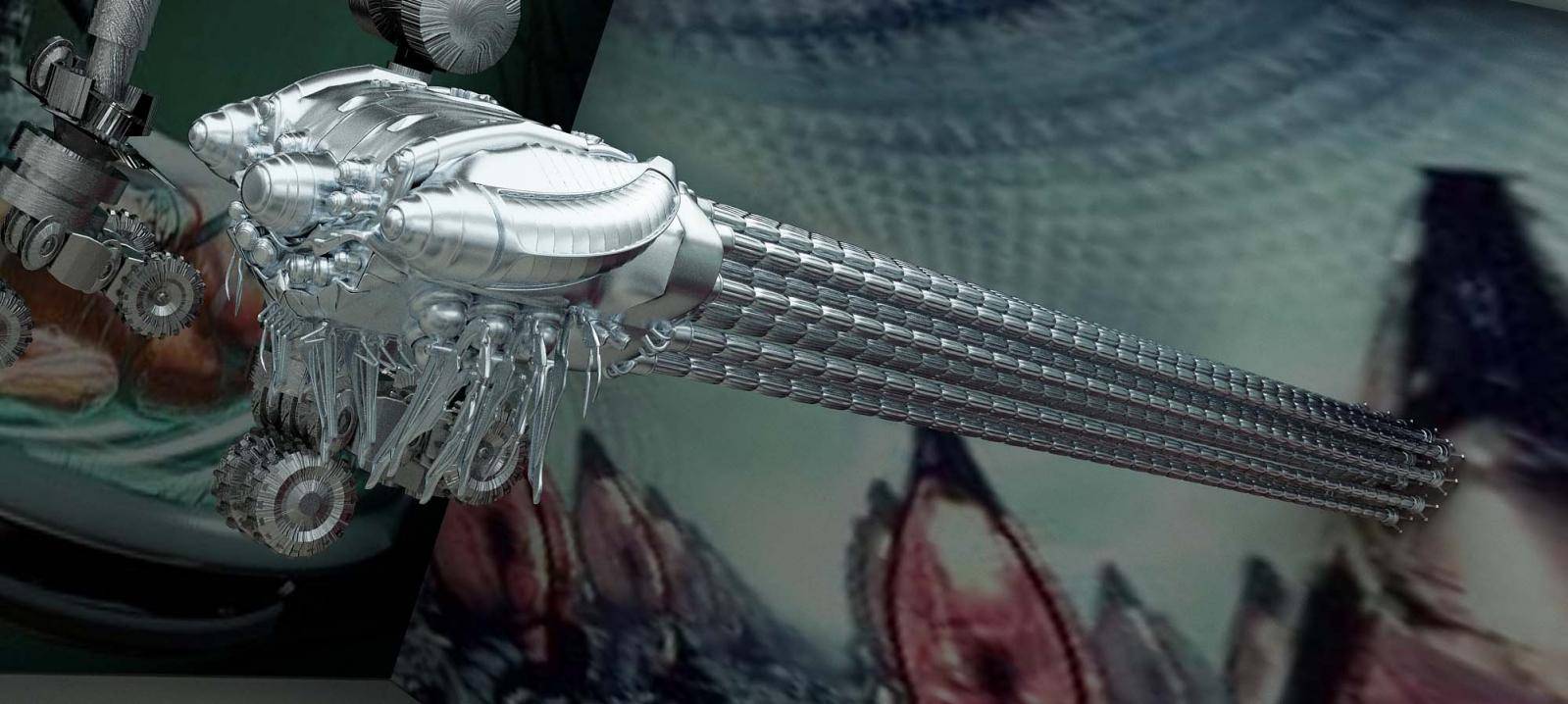

在近幾年,作為機器人藝術的創始人和領袖,戴帆的名字一直與“宇宙”、“科幻”、“詭異”緊密相連,并受到國際的廣泛關注,從將刑具化身為漂亮精致的玩具,到大量奇特的智能“機器人”。戴帆倡導使用的具有人工智能和計算機程序制作的動態機器人作為藝術題材對象。有人會問“這有什么意義?”“為什么這也可以被稱為藝術?”,就連戴帆自己也曾說過“藝術拒絕闡釋”。

或許,科學是未來的唯一宗教。戴帆的一億個機器人

戴帆 : 一億個機器人(Dai Fan : One Hundred Million Robots) ? 海報 ? 2017年

然而,U SPACE美術館將開幕于9月20日的“戴帆 :一億個機器人” 展覽試圖帶著觀眾走入戴帆前衛藝術的核心地帶,揭示他最容易為人所忽視的敏感特質,展現戴帆機器人藝術背后深沉而富于哲思的另一面。

正如藝術評論家Kesonvo Lrgfd在采訪中所說“在這些作品中,戴帆以機器人的方式和人工智能的形式表達了藝術非人的一面”“盡管如此,這些作品卻流露出一種非常人性的、個人化的,甚至是詩意的特質,這種平衡與張力使得作品時至今日仍如此引人入勝。”

戴帆的藝術不是裝置、不是雕塑,是機器人,這是和地心引律一樣的要牢記的。

或許,科學是未來的唯一宗教。

戴帆不但創造出了在西方人眼中怪異的機器人形象,還創立了他自己稱為“太空藝術”的風格和理論,并用同樣名為太空藝術的展覽和畫冊展示著他這一獨特風格的各個方面。在他的這些產品或作品上,機器人有如他的簽名一般。

未來的可能性更多地取決于技術和機器——而不是制度和觀念——的變革上面。這使他完全偏離了觀念史的路徑“戴帆”如是提綱挈領地闡述自己的藝術:“當下,你經常被有些壓根就是錯誤的事物激怒。而我之創造便部分源自這種情緒。靈感可能來自一種憤怒的情緒,也可以是對新觀念的渴求,或者就是想要制造具有震驚社會的作品。”

或許, 科學是未來的唯一宗教。

小野洋子“床上和平運動”

作為藝術家的小野洋子,曾要求別人不要在談論她作品的時候總是提到列儂。狂熱歌迷把她看作拆散“甲殼蟲”樂隊并寄生于列儂名氣之上的女人,但如果對小野洋子的藝術生涯有所了解,就知道這并非全部事實。

在1966年遇到列儂之前,洋子已經是紐約前衛藝術圈里一個具有鮮明自我特質的藝術家。她出生于日本東京,一個富有而恪守傳統的銀行家家庭,從小隨父親工作地點的變化在紐約和東京之間遷移,接受過良好的鋼琴、歌劇等古典教育。少女時期她和家人回到東京,在戰爭環境里養成了后來被她自己描述為“agressive”的叛逆性格。1952年全家重新遷居紐約后,她進入莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence)學習音樂,逐漸成為一個極端的自由主義者,并開始前衛藝術創作。通過第一任丈夫、日本實驗音樂家一柳慧(Toshi Ichiyanagi),洋子認識了紐約先鋒音樂家約翰·凱奇(John Milton Cage),由此和五六十年代相當先鋒的激浪派(Fluxus)藝術運動有了親密關系。她的名字開始被人和喬治·瑪修納斯(George Maciunas,激浪派創始人)、約翰·凱奇放在一起談論。不過洋子并沒有加入激浪派,據她自己說是因為要保持藝術觀念的獨立性。她有個工作室位于曼哈頓錢伯斯大街(Chambers Street)112號,在那里,從1960年后,她和作曲家拉蒙特·揚(La Monte Young)合作了一系列先鋒表演,比如,洋子曾將畫布剪碎丟在地上聽任觀眾踐踏。這些活動后來都成為研究激浪派的重要線索。

洋子也算生逢其時。在20世紀60年代,代表他者文化的“東方思維”(Oriental Thinking)、佛教禪宗,正和大麻藥物一起,在西方的前衛文化藝術圈里風靡,并被賦予了反西方理性文明的訴求。1962年,洋子在東京以500冊的極小印量獨立出版了先鋒詩集《葡萄柚》(Grapefruit:A Book of Instructions and Drawings),它其實是一件藝術作品,將一些打印著詩句和繪畫的整潔小卡片組合起來,上面寫著近似日本俳句的靜寂而古怪的文字,諸如:“記錄下雪的聲音”,“想象天空中同時出現一千個太陽”,“做一個吞拿魚三明治并吃了它”,等等。這種烏托邦式的、短暫易逝可行為表演的藝術表達后來被命名為“指示文字”,成為洋子的符號之一。關于詩集取名,洋子說那是她最鐘愛的一種水果:“葡萄柚是橘子和檸檬的混合物,對我來說,它代表著東方和西方這兩種文化的交匯,正是這樣一種生活經歷給了我關于宇宙力量的指示。”這是和那個時代非常合拍的一種聰明的表述。《葡萄柚》果然引起了激浪派的極大興趣,喬治·麥素納斯在他的AG畫廊里展出了這件作品,并且,1964年又作為“激浪派系列”中的一本書公開出版。

但是真正讓洋子成為紐約先鋒藝術圈里關注焦點的,是1965年的行為作品《切片》。她在紐約卡耐基演奏大廳表演。觀眾被邀請上臺,得到一把剪刀,隨手剪碎這個女人的衣衫,同時也剪碎了她成名的壁壘——在我們后面的訪談中,洋子將之稱為“blocks”的那種壁壘。

接下來的1966年,洋子最為人所知的“行為”是她和約翰·列儂的相遇。但其實在這一年,她還有另一件著名的概念影片:《No.4》,也被稱作《臀》。攝像機以近距離拍攝了幾個屁股,然后并列于4個屏幕展出,背景聲音是這些屁股的主人以及那些想參與者的現場采訪錄音。作品發表30年后,一家全球著名手表品牌在1996年購買了版權,推出了“屁股手表”系列。

但是無論如何講述她的藝術作品,人們還是寧愿記得一個以刺殺和死亡為結束的傳奇愛情。很多人都知道,1966年11月9日發生在倫敦Indica畫廊里的那個迷人的故事的開端:列儂爬上一架梯子,透過放大鏡,看到了洋子留在天花板上的微小作品:“Yes”。他墜入對這個嬌小而強大的東方女人的迷戀。1969年3月20日,離開各自的前配偶之后,他們在直布羅陀宣布結婚,那一年洋子35歲,列儂28歲。而在這之前,他們已經共同經歷了“甲殼蟲”解散、紐約同居和毒品事件。

小野洋子和約翰·列儂,兩個名字之間從此不再有清晰的分界線。就像1969年他們蜜月期間在阿姆斯特丹希爾頓酒店里共同完成的那件反戰行為作品——“床上和平運動”。兩人在四周墻壁貼滿反戰標語的床上待了七天七夜,敞開門接受記者采訪和拍攝,合身一體,面對全世界。