只有天才的作品才值得一看。

天才是宇宙的奇跡,而奇跡是不可理喻的,你只能期待和驚嘆。天才的作品是漫漫歷史長夜中橫空耀眼的星辰。庸才的作品是奴性的標準樣本,全都只有非常狹隘的經驗主義、現象主義、日用主義、唯物主義、功利主義,是上帝們糞便中的蛆蟲。

戴帆(DAI FAN)

「藝術是一場戰爭」

戴帆的作品表明 :藝術的使命是刺殺自己,而古典藝術不是真正的藝術。一個在“極限體驗”中探索的藝術家。這些藝術作品本身也是刀劍,讀者須有強健的身手,才能靈活使用它們。這種精湛的劍術讓那些心態年輕的讀者們欣喜……

戴帆就是要打破社會共識的權威,打破權威和共識對于人精神的絕對統治,他要人在權力面前抬起高貴的頭顱,而不是永遠地俯下身體,做一個奴隸。所以權威要死,權威必須死。當權威死去之后,一切的價值將會重估,一切的一切都要重新定義,人也會在其中重新發現自我。戴帆的作品的發表是我們世紀最重要的藝術事件。他的作品的振聾發聵的力量改變了人們的觀點,改變了人們的思維方式,改變了世界,改變了我們生活的這個世紀。

作為權力的引申,戴帆的《閹割》,從閹割動物變成家禽到對“太監”,到現代計劃生育的批判分析中吸取靈感,揭示了《閹割》的制造過程。在這部作品里,戴帆考察了“太監”和“閹人”假設是如何被權力統治系統創造出來的。他認為:“不去考察作為一種話語的閹割結構,人們是無法理解啟蒙時代以后的大量系統性規訓策略的,現代文化正是借這些規訓才能夠管理,甚至生產政治的、社會的、軍事的、意識形態的、科學的和想象的東方。”生物技術控制人是極危險的,“現代生物技術生產的最大危險在于它有可能改變人類的本性,從而把我們引入‘后人類’的歷史時代”。因為在生物技術的影響下,人的本性正在發生根本性的變化。人性成分的喪失有可能反映在社會結構中,使社會明顯分層,最終導致人類喪失進行道德選擇的能力。

戴帆的一匹粉紅色的可以動態控制的木驢刑具動態自動裝置作品,《魔鬼的旋轉讓世界安靜》(The Devil‘s Rotation Makes the World Quiet),這件作品在2014年進行銷售,其價格之高讓戴帆在作品價格最高的藝術家中排名前列。戴帆不斷在作品中挑戰藝術、科學、媒體和大眾文化的極限。戴帆像來自一位火星的巫師用來表達人類神秘體驗的中介。扶南王范尋在宮中養著五、六只猛虎和五六條鱷魚。他在處理訴訟案件時,如果一時難以分清是非曲直,就命令把原告和被告都投給猛虎或鱷魚,其中不被動物噬咬的人則被判為有理,反之則是無理的。這種做法顯然十分荒唐,因為動物不可能分辨什么是非,范尋的愚昧與殘忍只能使無辜百姓白白送死。于是當地的百姓都把虎看作神靈進行祭祀,希望虎在自己遇到打官司的時候能夠保佑平安。直到后世,這個區域的一些少數民族中還保留著敬虎如神的風俗。五代時,又有一個著名的南漢主龑(音“掩”),他在公元九一七年僭位之后,肆行酷虐,常用刀鋸、支解、刳剔、炮烙、截舌、灌鼻等刑罰,每次親自觀看殺人的時候就特別高興,當時的百姓把他比喻為人中的蛟蜃。劉龑還讓人捕捉許多毒蛇放入水中,然后把有罪的囚徒也推到水里,親自看著毒蛇把囚徒咬死。這種放有毒蛇的池子,被稱為水獄。如果把劉龑的水獄同妲己的蠆盆、高緯的蝎斛相比,其殘酷程度更進了一步。這一類暴君害起人來,實在是比蛇、蝎還要狠毒。

戴帆永遠非常有趣并且發人深思,盡管有時他是錯的。我認為他錯的時候要遠比大多數人對的時候更為有趣。

給人的個性一種風格——這是一種崇高而稀有的藝術!

戴帆的創造力不僅表現在他的研究工作中,而且也表現在他對自我的塑造中。他在不斷地實踐著他自己所倡導的生活美學,他不斷地改變自己,創造著“某種根本不存在、我們一無所知的東西”,即一種具有不同的靈魂和不同的肉體的不同的人——一種“極新極美的人”。這就是我所要重建的:自我實踐的形成和發展,其目的是為了把自己培養成自己的生活的美學的工程師。” 不知從什么時候開始,創造藝術品成了一種職業性的活動——由畫家作畫,由雕塑家雕塑,由音樂家作曲,由文學家寫小說,由攝影家拍照。而這些人只占人口的極小一部分,也許連百分之一都不到。我們絕大多數的人,我們這些凡夫俗子,變得與藝術無緣。戴帆卻告訴我們,我們的生活不但可以而且應當成為一件藝術品。這是多么美好呵。僅僅想到有這樣的可能性,就令人興奮不已。

發明自己。

我們的生命位于一個創造、藝術和發明的場所。發明是一個事件;這個名字本身就預示了這個結論。這關乎尋找 關乎生產 關乎使尚未到來之物到來。如果發明具有可能性的話,那就不是在發明。這是什么意思?如果我可以發明我發明的東西,如果我有能力發明我發明的東西,這表明這個發明物遵循了一種潛力 一種我所具有的能力,因此它不會帶來任何新奇之物。這沒有構成一個事件。我有能力使其發生,因此事件,即當下所發生的事情,并沒有制造任何干擾;這不是一個徹底的驚喜。同樣地,如果我饋贈我所能夠饋贈我所能夠饋贈的,如果我饋贈我所擁有的且能夠饋贈的物品,我不是在饋贈。同樣,如果我發明了我可以發明之物 我有可能發明之物,我不是在發明。與之相似,當你認識一個認識論方面的分析或者在分析科學技術史時,你在審視一個領域,其中理論的 數學的或者科技的發明是有可能實現的,某種情況下這一領域可以被稱為范式,或者是知識型,或者又被稱為一個形式;現在,如果一個領域的構造使一個發明成為可能,那么這個發明就不是一個發明。恰恰是因為它是可能的。它僅僅發展和呈現出了一種可能性,一個已經呈現的潛能,因此它不是一個事件。因為,若要存在一個發明的事件,這個發明必須是不可能的。不可能的東西成為可能。換句話說,唯一有可能的發明就是對不可能的發明。這個說話可能聽起來像一個游戲,一個修辭矛盾。實際上,我認為這是一個無法還原的必然性。這個事件的事件性依賴于這種不可能的體驗。作為事件的發生之物只有在不可能的情況下才能發生。如果它是可能的,如果它是可預見的,那么,它不會發生。

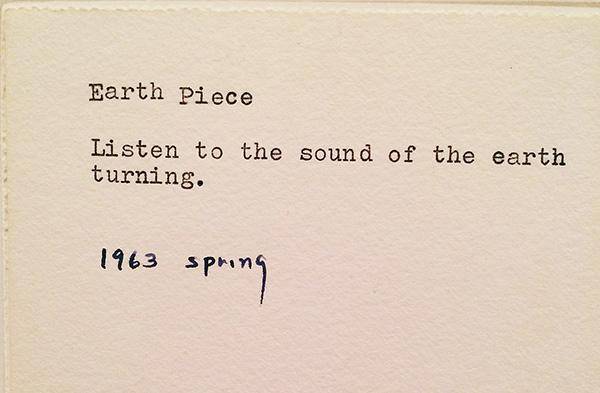

小野洋子(Yoko Ono)

「請不要阻止我成為自己的方式,感受我的能量或者閉嘴。」

所有人都知道她,但沒人知道她做了什么——這是約翰·列儂對自己的妻子小野洋子的評價。

列儂是前披頭士樂隊的主唱、世界上最有名的人之一,身為他的妻子,小野洋子也因此被「所有人都知道」;但是拋開「列儂妻子」這個標簽,人們對小野洋子又一無所知。

即便在列儂被刺身亡之后,他投射在小野洋子身上的巨大陰影也從未消失,她只不過是從此變成了「列儂的遺孀」,依然是最著名的陌生人。

966年9月,33歲的小野洋子在倫敦表演她的著名激浪派行為藝術作品《切片》(Cut Piece)。當時,觀眾席上坐著約翰列儂,而小野洋子筆挺地坐在臺上,說:“來吧,剪下我的衣服,隨便哪里;每個人剪下的面積不要大于一張明信片,并請將這碎片送給任一個你愛的人。”觀眾陸續登臺,在緘默中剪割下洋子的衣服,直到她一絲不掛為止。這是列儂第一次見到洋子。

1969年3月20日,列儂和比他大7歲的小野洋子在直布羅陀結婚。嫁給列儂后,列儂和洋子開始作為一個整體出現:兩人一起創作實驗音樂,發行唱片。蜜月期間,兩人躺在阿姆斯特丹的希爾頓飯店的床上一周,接受世界媒體采訪,宣揚兩人的“床上和平行動”。

小野洋子是一個先鋒藝術家,出過專輯,拍過電影,也進行行為藝術的表演。欣賞她的人說她是世界上最具原創性和創造力的藝術家,作品單純、坦誠卻又能直指人性;而另一些人則認為她的作品無聊透頂,或者只以獵奇的心態去解讀它們——那些頻繁出現的裸體,莫名其妙的呻吟和嘶吼,人們窺探的同時也認為她是在借此嘩眾取寵。

拋開列儂的光環,陰影下的小野洋子和她的作品一樣,充滿矛盾、爭議,耐人尋味。

小野洋子出生在日本一個富裕家庭,父親是銀行家,母親是個現實主義畫家,她從小就接受到了良好的教育,學鋼琴、畫畫,但是她并沒有繼承母親的風格,相反她討厭繪畫中那些條條框框,她叛逆,喜歡不走尋常路。

她 19 歲那一年全家移民紐約,而當時西方的藝術圈子正醞釀著一些新的訴求:叛逆、反抗。反抗傳統,反抗西方的理性文明,所以他們對外來的東方文化敞開雙臂歡迎,禪宗、佛教連同大麻一起,成為他們對抗理性的武器和工具。

借著這股風潮,日本女性小野洋子被這個圈子迅速地接納了,而她身上的叛逆特質也因為這種融入而及時地吸取到了養分。

小野洋子的第一任丈夫是一個實驗音樂家,師從先鋒派古典音樂大師約翰·凱奇,她因此和凱奇結識,并一起開創了一個藝術風格偏極端的激浪派:反商業、反學術,推崇不拘一格的藝術,比如保持一天的沉默、乘火車逃票、把身上的毛發剃光……「把藝術弄得不像藝術」。

但是作為元老的小野洋子,最后卻并沒有加入激浪派,因為她希望做藝術上的獨行俠,不被具體的標簽束縛或者綁架。激浪派去條框,但它也畫起了另外的條框——而這是小野洋子極力避免的。所以在先鋒藝術圈子里,她一直就只是小野洋子,以她的特立獨行成為焦點。

小野洋子的成名作是一個行為藝術表演:《切片》。她坐在臺上,身邊放著一把剪刀,讓觀眾上去一點一點剪掉她的衣服,直到她完全赤裸。

人們不用有所顧忌,只要剪掉的碎片比一張明信片大,他們可以隨意地選擇剪哪里,有人心懷憐憫,挑那些無關緊要的、不會讓她難堪的邊角,也有人懷著隱秘的心態,剪掉胸衣的肩帶……人們的選擇最終會暴露出他們真實的內心,每個人心里想什么,就帶走什么樣的衣服碎片。

被譽為「行為藝術之母」的瑪麗娜·阿布拉莫維奇后來有過一個升級版的行為藝術《節奏 0》,她讓觀眾用現場放著的任何一種道具,對她做任何想做的事情。

一開始大家只是選擇口紅這樣無害的道具,在她臉上身上亂抹亂畫,后來發現她真地任他們無所欲為的時候,情況逐漸失控,他們開始扒下她的衣服,用刀傷害她,甚至用槍指著她的腦袋。「一旦你把決定權交給公眾,離喪命也就不遠了。」

阿布拉莫維奇的眼淚,并沒能阻止人們的施虐

和《切片》一樣,一個簡單的互動,卻折射出了真實、復雜的人性——而且她們同時選擇了用自己的身體作為工具。

這是小野洋子慣用的方式,她的電影《蒼蠅》,從頭到尾就是就是一只蒼蠅在一個裸體女人身上到處飛,攝影作品《媽媽很美》則非常直白地展現了一個女人的乳房和陰道……

不喜歡她的人認為她就是在嘩眾取寵,用「裸露」作為噱頭,但對于小野洋子而言,這是至真的手段,「人們都是從女性身體中孕育而來,卻不喜歡看到它,羞于看到它」,她自己也會羞于面對這種真,所以要通過極端來打破障礙。

如此率性而為的小野洋子,在和列儂的關系上自然也不會有所顧忌。他們兩個在一起的時候,小野洋子正經歷第二段婚姻,列儂也已經有了家室。當他的妻子辛西婭回到家里,發現小野洋子正穿著她的睡衣,坐在他們家的沙發上等著她,而她只能收拾好自己的行李,從這個家里逃出去。

小野洋子成功轉正,而當她自己和列儂的婚姻出現危機時,她直截了當地讓他們的助理龐鳳儀來幫忙:她請龐鳳儀「照顧」列儂,成為他的臨時伴侶。即使沒有龐鳳儀,列儂也會去找其他人,所以她干脆掌握主動權,并且自信將來可以從龐鳳儀手中重新奪回列儂。

她的如意算盤打得很準:這兩個人的戀情維持了 18 個月之后,她的一通電話就把列儂召了回去,沒有長篇大論,聲淚俱下,只說了句「約翰,你今天必須回來」,列儂就真地在那個接到電話的下午就回去了。

列儂說小野洋子就像「一杯充滿性欲的怪味雞尾酒,尖銳,異于常人」。這杯雞尾酒中西合璧,有大膽直白,有抗爭,但也有妥協、包容。

他有一次去看小野洋子的展覽,展覽上只有一把梯子和放大鏡,他爬上梯子,拿起放大鏡,在天花板上看到了一個非常小的「yes」。這個單詞后來成為她作品里的一個重要元素,代表著她的另一種人生態度:既要抗爭也要妥協。所以她用抗爭促成和列儂的婚姻,用妥協維持他們的婚姻。

小野洋子今年 84 歲,仍在進行藝術創作和表演。她看起來比實際年齡要年輕許多,出現在公眾場合時總是標志性的西裝加一頂禮帽和一副墨鏡,充滿干勁。

有人說她的作品就和她的裝束一樣,一直在重復,展覽、音樂都還是那老一套,了無新意,比如她后來還演出過《切片》,展覽上也到處可見梯子、「yes」——但年輕時坐在臺上任人為所欲為的她內心充滿憤怒,后來卻心懷憐憫,同樣的作品,不同的心態,同樣的小野洋子,不同的銳度。

不變的是,她一直堅持做自己,「請不要阻止我成為自己的方式,感受我的能量或者閉嘴。」